Historia de una fotografía (Los niños de Moscú)

Historia de una fotografía (Los niños de Moscú)

© Miguel Ruiz Trigueros

A veces se encuentran casi olvidadas entre viejos álbumes que pocas veces abrimos. Otras veces ni siquiera eso, porque tienen una tendencia irreprimible a acumularse en los cajones, o en los reductos profundos de los armarios y los roperos. Las fotos antiguas son los últimos estratos reconocibles de nuestras vidas. Penetramos como arqueólogos en nuestros recuerdos; las primeras capas de tierra contienen la memoria reciente, conforme excavamos más profundamente, van apareciendo artefactos y utensilios, que aunque son todavía objetos reconocibles, comprendemos que pertenecen a otras épocas, a otras civilizaciones de nuestra historia personal. De repente la azada golpea una capa dura de piedra. Sabemos con certeza que por debajo de ella no puede haber ya nada reconocible. La memoria se detiene en ese punto inequívoco en el que cada golpe que damos sólo produce ecos lejanos, reverberaciones que no pueden ser identificadas. Para la mayoría de nosotros, ese límite infranqueable entre lo desconocido y lo que todavía puede traernos algún recuerdo se encuentra fijado por alguna fotografía en blanco y negro. Son pocos los individuos que poseen recuerdos exactos más allá de esos trozos de papel, esas cartulinas sepia que constituyen la última trinchera de la memoria; la barrera entre lo que aun podemos rastrear de nosotros mismos y lo que inevitablemente quedará en el mundo de las conjeturas histórico-familiares o genéticas.

A veces las fotografías antiguas cuelgan de las paredes de las habitaciones. En la época predigital era frecuente que un artista las retocara a mano. Sorprende ver esos viejos retratos de mujeres con labios que son del color exacto del carmín, esas miradas de ojos marrones que instintivamente comparamos con los dueños de las casas en cuyas paredes penden, para constatar el inevitable parecido: “Esta mujer es el vivo retrato de su madre”... “La mirada de esta niña no puede ser otra que la de su abuelo”...

Otras veces encontramos las fotos en reportajes de revistas. Últimamente abundan los dedicados al exilio de la guerra civil. Llaman poderosamente la atención esos rostros de la miseria; hombres y mujeres andrajosos que caminan por campos yermos, que se acumulan como torrentes humanos en pasos fronterizos, que abordan trenes o barcos con destinos inciertos. No sé que tienen las fotografías antiguas que sus personajes siempre suelen parecer más morenos de lo que son en realidad. Un río de tez oscura que discurre imperdonablemente de sur a norte, que surca pendientes imposibles, que se cuela por los estrechos, que tiende escaleras sobre las alambradas, que descubre en su andar azaroso que el monte carece de puertas que puedan cerrarse.

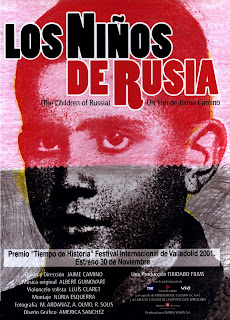

Esta es la historia de una de esas fotografías antiguas. Descubierta en una revista semanal hace ya algunos años: Un grupo de niños ataviados con gorras marineras, sonríen en torno a una maestra, igualmente sonriente, al pie de un gigantesco retrato de Stalin. El líder no los mira. Sus ojos están depositados en un punto distante e inescrutable del horizonte. Su ceño fruncido revela pensamientos lejanos para el común de los mortales. Podría ser la imagen de un timonel que otea los arrecifes cercanos por los que habrá de conducir su nave, o bien el sargento de un pelotón de fusilamiento, a punto de dar la orden de fuego. Los niños parecen bastante indiferentes a su mirada. La mayoría ni siquiera parecen estar pendientes del objetivo de la cámara. Se miran unos a otros como enfrascados en una broma de la que ya nadie conserva memoria. Uno podría imaginarse a alguno de ellos, poniendo disimuladamente unos cuernecillos sobre la cabeza de su compañero de al lado, si no fuese porque en aquella época posiblemente, la broma no había empezado a tomar forma entre los protagonistas infantiles de las fotografías. Yo lo desconocía pero en el grupo había un niño extrañamente cercano. Conozco algunos detalles de su historia. Es el único que mira hacia abajo. Su mirada es casi diametralmente opuesta a la del líder que los vigila. La maestra tiene su brazo derecho tendido alrededor de sus hombros, la mano izquierda sujeta la del niño. Aunque no conozco las circunstancias, puedo intuir que existe una cierta complicidad entre ellos. Sé que este niño, no hace mucho tiempo, estuvo presente en un terrible bombardeo sobre Málaga. Su hermano menor, inconsciente de la gravedad de la situación, se había ido a la azotea del edificio. Primero una voz maternal, angustiosa, apenas audible entre el estruendo de las bombas que ya han destruido algunas casas cercanas: “Bájate de ahí. ¿No ves que te van a matar?” Pero el niño no la oye. Está demasiado absorto en el juego de la guerra. Su arma es el palo de una escoba con la que arroja andanadas de metralla sobre unos aviones absolutamente reales, que rompen el aire con sonidos ensordecedores y mortíferos. En aquel instante, el niño de la foto que sólo tiene once años, sube rápidamente los escalones y tomando a su hermano de la cintura, lo arrastra bajo unas tablas que alguien ha dejado en la azotea. Ambos se refugian en la improvisada y vulnerable trinchera y una vez allí, el niño de la fotografía, abraza fuertemente a su hermano, sintiendo contra su cuerpo el palpitar de una naturaleza muy semejante a la suya. Nos aferramos a la vida en cada abrazo. Abrazamos lo que amamos aquello, que por encima de todo deseamos arrebatarle a la muerte y cada vez que abrazamos, reforzamos los lazos invisibles que nos unen a la existencia. Dos seres que se saben distintos; cada uno de ellos con un destino propio como ríos que fluyen hacia mares separados y distantes, de repente se encuentran y se sostienen por un instante deseando inocentemente que la vida los deje para siempre intactos. Vaga intención porque poco tiempo después uno de los niños de la historia partiría desde Valencia hasta el lejano puerto de Odessa para convertirse en un Niño de Moscú y su hermano menor partiría desde Burdeos hasta el aun más lejano puerto de Veracruz para convertirse en uno de los Niños de Morelia. Jamás volvieron a verse.

Es sólo el personaje de una fotografía, tomada en una época terrible y sangrienta. Existen miles de retratos realizados en circunstancias similares. Miles de niños que como él miran un punto impreciso en el suelo o bromean distraídamente con su compañero de al lado, casi ajenos a la realidad que les circunda. Pero este niño de camisa de cuadros y gorra marinera con una letras en alfabeto cirílico que no alcanzo a distinguir, significa demasiado para mí. Hace muchos años una mujer mayor me abrazó, diciéndome entre sollozos lo mucho que me parecía a él. Las mismas arrugas en la frente, el mismo color de pelo, la misma forma de mirar. “Es como mi Mariano”, decía y yo no podía comprenderla, porque era también un niño, aunque después fuera escuchando una y otra vez la historia, repetida hasta la saciedad, con todo el cúmulo de variantes y suposiciones que la acompañaban, unas más verosímiles que otras, versiones que giraban siempre en torno al mismo tema agigantado por los años, imposible ya de discernir cuánto de su contenido era cierto y cuánto, meras fantasías que guardaban vivos recuerdos tan remotos.

¿Dónde están todos estos niños ahora? Entiendo que casi todos han muerto, y la mayoría de los que han sobrevivido viven de pensiones raquíticas en Moscú, que afortunadamente acaban de ser reforzadas por el actual gobierno. Han pasado allí toda una vida y siguen sintiéndose extranjeros; otros han vuelto para tratar de conseguir el sueño casi inalcanzable de un piso de protección social en las afueras de Madrid, se sienten tan extranjeros como sus compañeros que nunca volvieron. Al menos, esto es lo que me contó Francisco Mansilla. Conseguí su teléfono del Centro Español de Moscú poco después de leer el artículo de la revista. Mansilla es uno de los que se quedaron; también él aparece en la fotografía, y está indeciso sobre su regreso. A sus setenta y tantos años, supongo que la decisión, a la que parece incapaz de llegar, está influida más por cuestiones sentimentales que prácticas. En cuanto escucho su voz me percato que le emociona que alguien le llame desde tan lejos para escuchar su historia. Me habla de nombres y de datos de los que yo ya poseía alguna referencia vaga: Una tal calle Pirogovskaya, unas casas de acogida en Moscú y Ucrania, un colegio técnico que dejó de funcionar después de la Segunda Guerra Mundial.

De repente la voz de Francisco Mansilla se vuelve más clara. “Ahora vamos al motivo de tu llamada”, me dice con rotundidad, y yo siento que estoy a punto de dar una palada en el punto exacto donde la tierra se vuelve roca, el lugar subterráneo más allá del cual es imposible que existan recuerdos. “¿Tienes la foto delante?”, me pregunta, y yo le digo que sí, que la tengo justo enfrente, “En la primera fila, los que están sentados ¿Ves al niño que está abrazado por la maestra?... Ese es tu tío Mariano.

Entre los sepias del tiempo dormido en una fotografía en la que han quedado atrapados todos los recuerdos, has hilvanado algo más que un abrazo cálido. Una suerte de empatía por una historia que no es propia, que tampoco tiene su correspondencia, no ha habido Marianos en mi particular vitrina en sepia, pero que llega hasta donde los rescoldos de la nostalgia nos recuerdan que somos fruto de aquellos tiempos, de aquellos niños, de aquellas miserias, de aquellos miedos, de aquellas frustraciones... Somos fruto del sepia, en mayor o menor medida.

ResponderEliminar"Nos aferramos a la vida en cada abrazo. Abrazamos lo que amamos aquello, que por encima de todo deseamos arrebatarle a la muerte y cada vez que abrazamos, reforzamos los lazos invisibles que nos unen a la existencia. "... con cada abrazo, qué cierto, le arrebatamos el tributo, no sólo a la muerte, sino a propia inquina de la vida, Cada abrazo que otorgamos es la salvación de un segundo de miserias. Cada abrazo es un eternidad compartida...

Tengo, de leer algunos de tus relatos, un tanto encogida el alma; ando precisando algún abrazo amigo, que encuentro en las propias letras...

Sigo leyendo, y sigo emborrachándome en algo más que tinta huera. Hay alma detrás de cada borrón, y eso, además del buen tino con que se adorna, es el mejor reclamo para un lector que aspira encontrar registros nuevos ante sus ojos.

Gracias por compartir